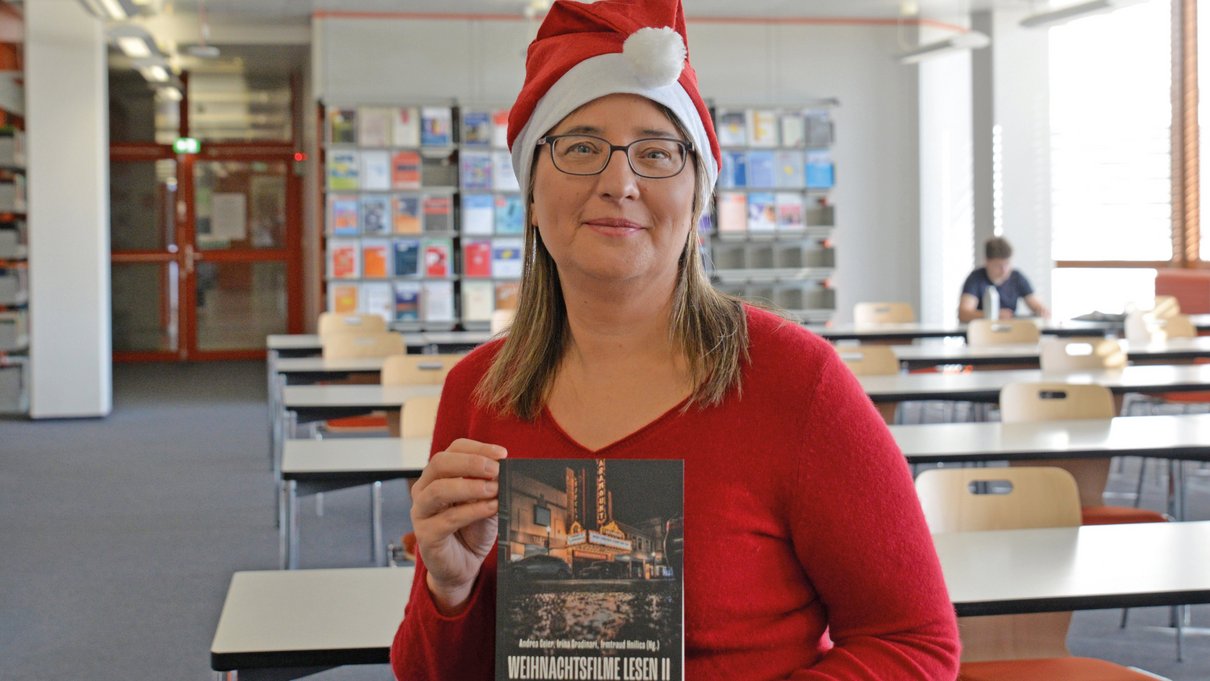

„Weihnachtsfilme Lesen“ ist ein Kooperationsprojekt mit Jun. Prof. Irina Gradinari und Dr. Irmtraud Hnilica von der Universität Hagen, was nun bereits im zweiten Band erschienen ist. Was sind die zentralen Ergebnisse des Projektes?

„Uns hat überrascht, dass Krisen eine große Rolle in Weihnachtsfilmen spielen, obwohl sie meist mit positiven Gefühlen und einem Happy End verbunden werden. In vielen Weihnachtsfilmen geht es um große und kleine Lebensfragen. Krisen entstehen oft, wenn Veränderungen anstehen oder die Familie als krisenhafte Konstellation dargestellt wird. Die Spannweite reicht von individuellen Herausforderungen – wie der Suche nach einem Lebenspartner – bis hin zu gesellschaftlichen Problemen, etwa der Frage, wie eine Familie Weihnachten feiern soll, wenn der größte Arbeitgeber des Ortes schließt. Auch Weihnachtskrisen, die mit den Motiven des Festes verbunden sind, spielen eine Rolle. So geht es in „Das Wunder von Manhattan“ um den Glauben an Santa Claus. Santa steht vor Gericht und es wird seine Authentizität hinterfragt, was mit einer Krise der Familienfindung verknüpft wird. In Filmen wie „The Christmas Chronicles“ muss sogar Weihnachten selbst gerettet werden. Mit dem Versprechen eines Happy Ends können wir die Filme jedoch genießen, weil sie uns eine Lösung anbieten.“

Was ist ein typischer deutscher Weihnachtsfilm?

„Die deutsche Weihnachtsfilmtradition gibt es so nicht. Wenn man Menschen danach fragt, wird oft „Weihnachten bei den Hoppenstetts“ von Loriot genannt, was kein Film ist, sondern eine Episode. Ein echter Klassiker - aber eigentlich eine DDR-tschechische Produktion - ist „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, mein Lieblingsfilm, den ich als Kind schon immer gesehen habe. Die Protagonistin, Aschenbrödel, wird nach dem Tod ihres Vaters von ihrer Stiefmutter und den Stiefschwestern zur Dienstmagd degradiert – die erste große Krise im Film, die sich mit einer Liebesgeschichte verknüpft. Anders als ihre Schwestern, die den Prinzen um jeden Preis heiraten wollen, ist Aschenbrödel nicht darauf aus, ihm zu gefallen. Sie verkörpert eine eher emanzipierte Figur, die selbstbestimmt ihren Weg geht. Am Ende gibt es zwar ein Happy End, doch auch der Prinz muss sich beweisen und ein Rätsel lösen, um Aschenbrödel für sich zu gewinnen.“

Worin liegt für Sie die Motivation an Weihnachtsfilmen zu forschen?

„Mich fasziniert die Genrehybridität der Weihnachtsfilme. Es gibt Märchen-, Action-, Komödien-, Kinder- und sogar Horrorfilme. Die Bandbreite spiegelt auch den breiten gesellschaftlichen Umgang mit Weihnachten wider. Der Horrorfilm „Silent Night“ etwa kann als Anti-Weihnachtsfilm betrachtet werden, da er ohne positive Gefühle und Happy End auskommt. Auch den Actionfilm „Stirb Langsam“ ist ein Weihnachtsfilm – egal was Bruce Willis meint. Denn neben weihnachtlicher Musik und einer Party wird im Film eine Familienkrise bewältigt. All diese Filme verbinden verschiedene Erzähltraditionen und Motive und sind weitaus mehr als bloßer Kitsch. Sie zeigen uns, wie vielfältig unser Umgang mit gesellschaftlichen und individuellen Krisen ist – und bieten uns dabei stets die beruhigende Gewissheit, dass am Ende alles gut wird.“